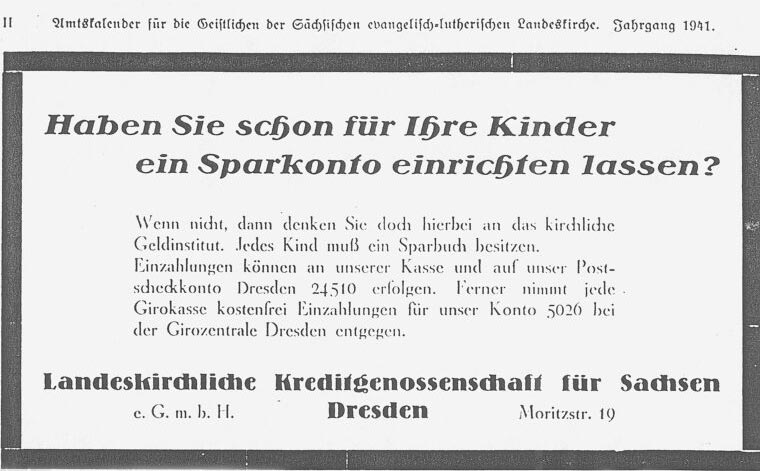

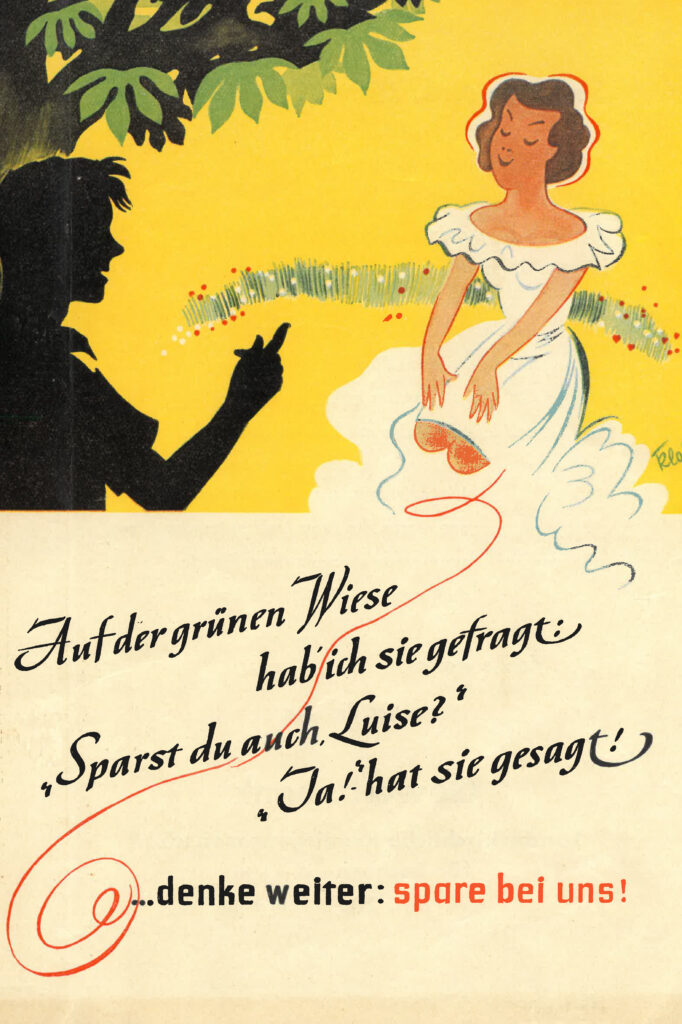

100 Jahre Tradition

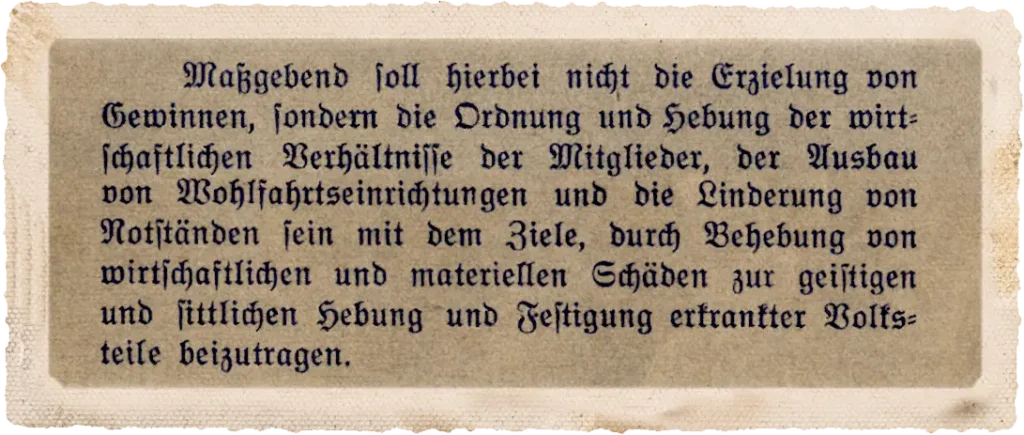

Die Bank für Kirche und Diakonie blickt stolz auf ein Jahrhundert Geschichte zurück. Seit 1925 stehen wir für finanzielle Stabilität, innovative Lösungen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Begleiten Sie uns auf eine Reise durch unsere langjährige Geschichte und entdecken Sie, wie wir die Zukunft gestalten.